鉤藤是中醫(yī)用藥常見藥劑,具有治療肝熱引起的驚厥抽搐,同時還治療肝火上炎和所引起的頭痛眩暈,。人們常說是藥三分毒,也并不是沒有準(zhǔn)確性,。長期食用或者是大劑量都會導(dǎo)致其副作用和毒性作用,,所以在使用鉤藤過程中需要調(diào)節(jié)用量。所以根據(jù)以下介紹對于不同性質(zhì)鉤藤采用不同方式,。

鉤藤:藤本;嫩枝較纖細(xì),,方柱形或略有4棱角,無毛,。葉紙質(zhì),,橢圓形或橢圓狀長圓形,長5-12厘米,,寬3-7厘米,,兩面均無毛,干時褐色或紅褐色,,下面有時有白粉,,頂端短尖或驟尖,基部楔形至截形,,有時稍下延;側(cè)脈4-8對,,脈腋窩陷有粘液毛;葉柄長5-15毫米,無毛;托葉狹三角形,,深2裂達全長2/3,,外面無毛,里面無毛或基部具粘液毛,,裂片線形至三角狀披針形,。頭狀花序不計花冠直徑5-8毫米,單生葉腋,,總花梗具一節(jié),苞片微小,,或成單聚傘狀排列,,總花梗腋生,長5厘米;小苞片線形或線狀匙形;花近無梗;花萼管疏被毛,,萼裂片近三角形,,長0.5毫米,疏被短柔毛,,頂端銳尖;花冠管外面無毛,,或具疏散的毛,花冠裂片卵圓形,,外面無毛或略被粉狀短柔毛,,邊緣有時有纖毛;花柱伸出冠喉外,,柱頭棒形。果序直徑10-12毫米;小蒴果長5-6毫米,,被短柔毛,,宿存萼裂片近三角形,長1毫米,,星狀輻射,。花,、果期5-12月,。

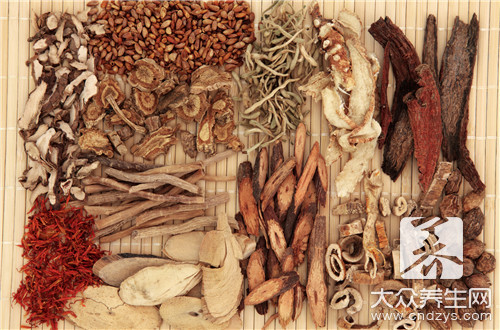

鉤藤主產(chǎn)于廣西、廣東,、湖南,、江西一帶;大葉鉤藤主產(chǎn)于云南、廣西,、海南等地;毛鉤藤主產(chǎn)于廣東,、廣西、貴州,、福建及臺灣;無柄果鉤藤主產(chǎn)于廣西和云南;華鉤藤主產(chǎn)于四川,、湖北、云南,、貴州等地,。

忍冬藤偏于清經(jīng)絡(luò)中的風(fēng)熱而治經(jīng)絡(luò)疼痛。藤偏于熄肝風(fēng),、清肝熱而治筋惕肉潤,、手足抽搐。絡(luò)石藤舒筋活絡(luò)而治筋脈拘攣,、不易屈伸,。藤熄風(fēng)鎮(zhèn)痙而治筋脈瘈瘲(痙攣性抽動)、手足攣急,。白僵蠶祛風(fēng)偏治驚癇,、中風(fēng),兼能化痰散結(jié),。藤熄風(fēng)偏止旋暈,、抽搐,兼能清肝心熱邪,。

本品除有降低血壓的作用外,,還有鎮(zhèn)靜作用,但無安眠作用。前人使用鉤藤熄風(fēng)時主張“后下”,,認(rèn)為藤后下力大,、久煎力小。近人實驗研究證明,,鉤藤煮沸煎熬超過20分鐘,,其降低血壓的成分即受到部分破壞。

用量一般二至五錢,。特殊重癥可用到一兩,。