中醫(yī)藥文化博大精深,,各種藥方浩如煙海,但如六味地黃丸這般流傳廣泛,,老少皆知的,,卻也并不是太多。這跟中醫(yī)千百年來(lái)所提倡的補(bǔ)腎,、養(yǎng)生文化密切相關(guān),。甚至很多外國(guó)人也受中國(guó)文化影響,常常專門購(gòu)買此藥作為日常保健進(jìn)補(bǔ)之用,。六味地黃丸堪稱一方滋補(bǔ)千百年,。

六味地黃丸和醫(yī)圣的淵源

六味地黃丸這一藥名來(lái)自于北宋太醫(yī)丞錢乙所著的《小兒藥證直訣》,由熟地黃、山茱萸,、山藥,、澤瀉、丹皮,、茯苓這六味中藥組成,。但這個(gè)藥方的母體“八味地黃丸”,早已記載于張仲景的《金匱要略》當(dāng)中了,,錢乙只是將其中的附子和桂枝這兩種溫補(bǔ)藥物去掉,,變成了現(xiàn)在的六味地黃丸,最初使用它來(lái)治療小兒先天不足,,發(fā)育遲緩等病癥,,后世逐漸被用作滋陰補(bǔ)腎。而醫(yī)圣所錄的八味地黃丸,,也就是現(xiàn)在我們依然常用的“桂附地黃丸”(金匱腎氣丸),,主要用于面色蒼白,腰膝酸軟,,夜尿頻多等癥狀,。

六藥合用三補(bǔ)三泄

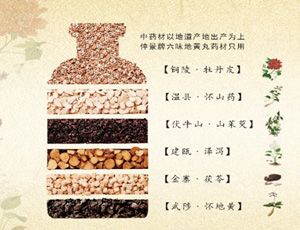

六味地黃丸因?yàn)槠湓谧剃幯a(bǔ)腎方面非常顯著的療效,,被譽(yù)為“補(bǔ)陰方藥之祖”,。據(jù)宛西人介紹,這個(gè)方藥的特點(diǎn)是“六藥合用,,三補(bǔ)三瀉”——其中以熟地黃為“君”,,滋陰補(bǔ)腎,其余藥物為“臣”,,山茱萸養(yǎng)肝澀精,,山藥補(bǔ)脾固精;而澤瀉瀉腎利濕,,丹皮清瀉肝火,,茯苓健脾滲濕,形成了一種良性的綜合互補(bǔ)關(guān)系,。主要用于緩解腎陰虛引起的腰膝酸軟,、頭暈耳鳴、手腳心發(fā)熱,、遺精盜汗等癥狀,。而作為目前國(guó)內(nèi)六味地黃丸銷售最多的宛西制藥,他們率先使用了不含糖的濃縮劑型六味地黃丸,,讓患者服用量更少,,更適合現(xiàn)代中藥的要求。為了保證原料的藥力,宛西制藥在六個(gè)原產(chǎn)地都建立了藥材基地,。

辨證論治的地黃丸家族

“辨證論治”是醫(yī)圣張仲景所總結(jié)的最為重要的中醫(yī)思想之一,,也是中醫(yī)千百年不變的法則。“地黃丸”家族的衍化能夠非常清晰地展現(xiàn)出這一中醫(yī)文化,。在六味地黃丸方子的基礎(chǔ)上加上知母,、黃柏,就變成知柏地黃丸,,更偏重于滋陰降火,,適合那種陰虛火旺、虛火潮熱的癥狀,;而加上五味子,、麥冬,就變身為麥味地黃丸,,更適合于肺腎陰虛造成的咳嗽等癥狀,;如果加上枸杞和菊花,則又化身成為杞菊地黃丸,,可以滋補(bǔ)肝腎,,特別適合有著眼睛干澀、眩暈癥狀的腎虛,。一兩味藥的增減,,就可以調(diào)整整個(gè)藥方的功效,中醫(yī)藥之妙正體現(xiàn)在這些細(xì)致入微之處,。