一,、背景介紹

據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委統(tǒng)計(jì)顯示,,2013至2015年三年中,全國(guó)累計(jì)完成放射診療12.4億人次,。而“2017中國(guó)醫(yī)師協(xié)會(huì)放射醫(yī)師年會(huì)”數(shù)據(jù)顯示,,全國(guó)放射從業(yè)人員約15.8萬,其中放射醫(yī)師只有約8萬,,具有副主任醫(yī)師以上職稱的只有2萬人,。以此推算平均每一位影像醫(yī)師每年需要處理5100多人次的報(bào)告,以每一例報(bào)告最少需要兩個(gè)醫(yī)師閱片和報(bào)告估算,每位放射醫(yī)師全年的診療人次約為12000,,而2萬名副高以上職稱的影像科醫(yī)師由于有審核工作,,診療人次將會(huì)更多。

在這種操作者偏少和工作量繁重相矛盾的醫(yī)療大背景下,,長(zhǎng)期高負(fù)荷工作的醫(yī)療工作者的健康越來越應(yīng)該得到重視,。那么,作為醫(yī)療設(shè)備的研發(fā)者,,在設(shè)計(jì)產(chǎn)品的時(shí)候思考如何才能夠?yàn)榻K端客戶省時(shí)省力,,這是非常重要的。本文針對(duì)輔助操作者拍攝擺位,,分析動(dòng)態(tài)DR是如何提升醫(yī)生工作效率的,。

二、部分體位介紹及解決方案

1,、頸椎張口位:

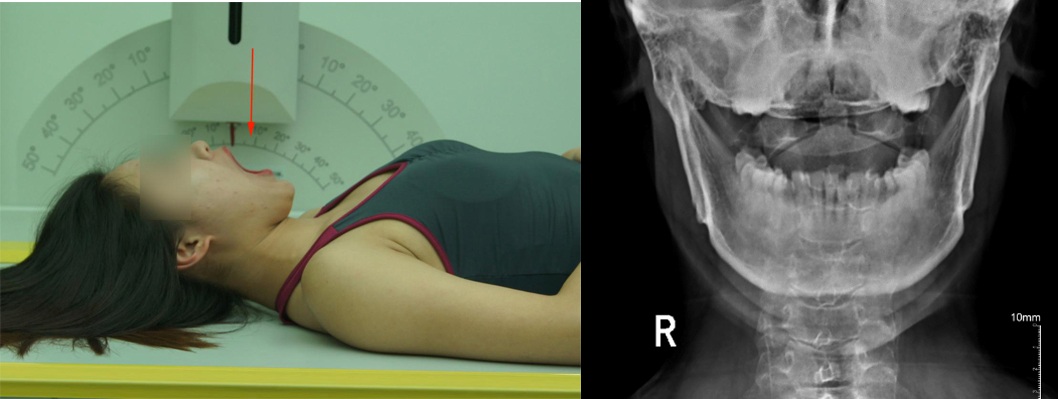

傳統(tǒng)設(shè)備擺位方式:患者取站立位,,頭部后仰,球管中心線經(jīng)兩口角連線的中點(diǎn)垂直射入(頭部后仰角度小或中心線偏上會(huì)導(dǎo)致上頜中切牙與環(huán)椎重疊,,頭部過仰或中心線偏下會(huì)導(dǎo)致枕骨底部與環(huán)椎重疊),,由于傳統(tǒng)DR是盲拍,患者和操作者對(duì)這個(gè)角度的把控很難一步到位,,造成擺位不精準(zhǔn),,受檢部位該顯示的組織信息會(huì)不充分,從而導(dǎo)致產(chǎn)生較多的廢片,,并大大延長(zhǎng)了拍攝時(shí)間,。

應(yīng)用動(dòng)態(tài)DR后,在攝片中很好地解決了上述問題,。因?yàn)樵诓僮鲃?dòng)態(tài)DR檢查時(shí),,患者可取平臥位,作張口狀,,球管中心線從兩口角連線的中點(diǎn)垂直射入,,可先使用動(dòng)態(tài)DR的低劑量透視功能,讓病人調(diào)整好最佳的攝片角度后進(jìn)行曝光,,一次即可成功,。從而降低了醫(yī)生擺位要求,減少重復(fù)曝光現(xiàn)象,。

2,、跟骨軸位:

球管中心線向頭側(cè)傾斜35°~45°角,經(jīng)內(nèi)外踝連線的中點(diǎn)垂直射入(中心線傾角的大小,,以踝關(guān)節(jié)背屈的角度來決定,,角度大者,,中心線傾角可小,角度小者,,中心線傾角應(yīng)加大,,傾角的原則是垂直于跟骨長(zhǎng)軸與臺(tái)面平角的角平分線)。

三,、總結(jié)

臨床上對(duì)球管中心線和受檢部位形成角度有要求的體位有十幾種,,比如:髕骨軸位要求向頭側(cè)傾斜15°-20°;跟骨軸位要求向頭側(cè)傾斜35°-45°,;鎖骨后前位要求向足側(cè)傾斜10°,;骶椎前后位要求向頭側(cè)傾斜15°-20°;腰椎前后斜位要求向頭側(cè)傾斜15°-20°,;頸椎后前斜位要求向頭側(cè)傾斜10°,;頸椎前后位要求向頭側(cè)傾斜10°-15°等。

在這些對(duì)球管中心線和受檢部位形成角度有要求的體位的擺位過程中,,可以應(yīng)用動(dòng)態(tài)DR的電動(dòng)控制擺臂,、數(shù)字顯示角度值和動(dòng)態(tài)透視影像觀察功能等特性,使這些體位的擺位更加精準(zhǔn),、讓醫(yī)生工作效率更高,!